新华社记者许嘉彤、严玉晶谨在中非合作论坛成立25周年之际,向金秋十月表示祝贺。经过25年携手共筑梦想,中非关系实现跨越式发展:从新型合作,到全面战略合作伙伴关系,再到新时代全天候命运共同体。 “十大合作计划”“八大行动”“九大工程”“十大伙伴行动”,务实蓝图相互融合,重大项目一一落实。在合作共赢的康庄大道上,设施的“硬联通”夯实基础,技术的“软联通”激活潜力,沟通的“心联通”凝聚共识。中非用亮眼技能树立团结合作典范共同努力,共同描绘南半球互利共赢发展的新图景。设施相连,构成繁荣的坚实基础。奥迪耶内是科特迪瓦的主要腰果产区。过去,每到雨季,这里的道路泥泞难行,对外交通几近瘫痪,让农民苦不堪言。如今,由中国港湾工程有限公司承建的全长228公里的双向两车道高速公路像丝带一样蜿蜒穿过腰果林,连接科特迪瓦、几内亚和马里。准入不再困难,农产品运输时间缩短到原来的三分之一。 “产品可以发货得更快、更新鲜,利润翻倍!”当地农民雅各巴高兴地说。如果所有的道路都连通了,那么所有的商业都会蓬勃发展。这条连接三个国家、惠及万千家庭的道路,是互联互通的生动例证。基础设施继续成为非洲发展的基础。 25年来,在中非合作论坛框架下,一大批基础设施项目在非洲落地生根。从东非蒙内铁路到西非深水港,从尼日利亚公路到莫桑比克马普托卡腾贝大桥……中国帮助非洲建设和改造了近10万公里公路、1万多公里铁路、近千座桥梁、近百个港口。路网全面连通,港口、电站毗邻而居,为非洲区域一体化进程注入强劲动力。设施联通不仅构建发展“硬基础”,也激发非洲内生“软实力”。以科特迪瓦高速公路项目为例,项目施工中当地员工占比超过90%,创造了近10%的劳动力。4000个就业岗位,非洲公民通过参与学习了工作技能。 “授人以鱼”的模式让当地人有机会学习新知识、掌握新技能。肯尼亚经济学家詹姆斯·希瓦蒂表示:“房联正在重建非洲的发展,让全球化的成果惠及最偏远的村庄。”科技赋能激活内生动力。毛里塔尼亚埃迪尼村的工作人员阿米尔·阿卜多(Amir Abdo)正赶着羊群走向绿色的蘑菇地。这片曾经被黄沙毁坏的土地,在中国菌草科技的帮助下,重新焕发了生机。这一幕是中非技术合作赋能非洲发展的真实写照。被誉为当地群众的“幸福草”的菌草,不仅以强大的根系固沙护土,更成为当地员工实现可持续发展的“绿色银行”。阿卜杜遗憾地说:“多亏了所教授的技术经过中国专家的指导,我的羊由瘦变壮。现在我有了10只健康的羊,我对生活有了希望!”从沙漠到田野,科技赋能的种子已在非洲大陆广泛播撒。在马达加斯加,中国杂交水稻种植面积合计约9万公顷,单位面积产量是当地品种的2至3倍,帮助该国迈向粮食自给自足;在几内亚比绍,中国杂交水稻种植面积约9万公顷,单位面积产量是当地品种的2至3倍,帮助该国迈向粮食自给自足; 农业技术队伍聚集教材,培训当地农业技术骨干;在乌干达,谷子的单位产量是当地品种的三倍,为农民带来了实实在在的收入。到2023年底,中国将在非洲建成24个农业示范中心,开发300多项农业新技术,带动当地生产增收,惠及超过100万小农户。的 技术范围l 合作不断扩大。职业教育方面,鲁班工坊已在非洲15个国家建立,成为中非职业教育合作的亮丽名片。根据非洲国家的实际需要,中国已为非洲培训各类人才22万余人。在医疗卫生领域,中国已向非洲48个国家派出医疗队,诊治患者约2.3亿人次,为当地培训8万多名医务人员,为当地人民留下了一支“不可或缺的医疗队”。中非合作通过知识共享奠定了坚实的互信基础,为非洲发展培育源源不断的内生动力。阿卜杜勒说:“中国技术照亮我们的未来。”以这一理念为指导,25年来中非合作论坛重构南南合作,已发展成为全循环合作平台涵盖政治、经济、社会、文化、安全等领域,形成从聚会到长辈会议的多层次合作机制。论坛的成功体现在具体项目上,也体现了理念引领的力量。中方始终秉持真实、务实、团结、诚信的理念和正确义利观开展对非合作。中国全面落实二十国集团暂停最贫困国家债务倡议,与19个非洲国家签署或达成缓债协议。中国支持非洲绿色转型,已成功实施数百项清洁能源和绿色发展合作。 2024年中非合作论坛北京峰会至2025年3月底,中国企业实现承包工程营业额211.8亿元人民币非洲清洁能源领域项目;设立中非绿色产业链专项基金,完成7个项目认定,涉及投资金额62亿元。数据显示,2024年中非贸易额将达到2956亿美元,同比增长4.8%,连续第四年创历史新高。中国连续16年保持非洲第一大贸易伙伴地位。 2025年前5个月,中国对非洲进出口额达9630亿元人民币,同比增长12.4%,创历史同期新高。中国是外国投资的主要来源地之一。 2024年中非合作论坛北京峰会以来,中国对非新增投资已超过133亿元人民币,对非金融支持总额超过1500亿元人民币。中国宣布对非洲53个税目实施100%零关税n 与非洲有外交关系的国家。越来越多的南方国家开始学习中非合作经验,在平等互利的基础上开展南南合作。非洲《外交标签》杂志主编阿乔维表示,中国在合作中从不把自己的意志强加于人,而是始终尊重非洲国家独立发展的意愿。南非威特沃特斯兰德大学该系教授加思·谢尔顿认为,中非全面友好合作开创了南南合作新模式,成为国际关系中互利共赢、共同发展的典范。 25年的合作是持久的共同成功。从基础设施建设到技术转让,从经贸交流到文化交流,合作之路重在务实、平等、互利共赢。互惠互利、独立自主、持续不断地结出更加丰硕的果实。

(编辑:福波)

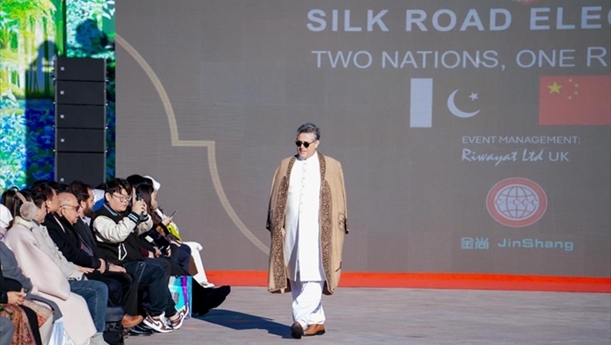

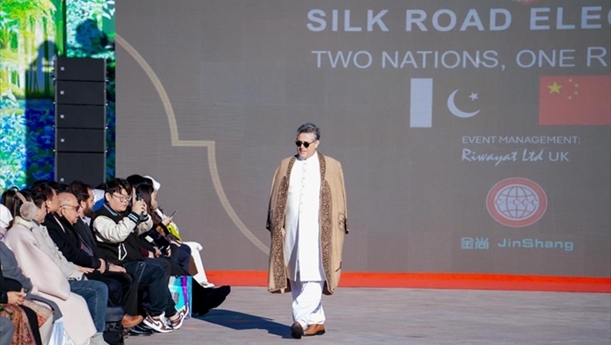

首届中巴时装秀在北京八达岭长城举行

近日,首届“丝路风情·两国一秀”中巴时装秀在北京八达岭长城全面举行。中国国际文化传播中心执行主席龙宇翔、巴基斯坦驻华大使哈利勒·哈希米出席并致辞。巴基斯坦驻华大使哈利勒·哈什米表示,雄伟的八达岭长城为弘扬丝绸之路的活力精神提供了绝佳的舞台,现在已转变为一座承载纺织、艺术和友谊的现代桥梁。他特别指出,此次活动恰逢巴基斯坦领导人首次访问八达岭长城60周年,意义重大。他强调,本次展会是由巴基斯坦的融合、商业智慧和时尚实力,凸显巴基斯坦创意与中国市场的天然协同,为共创美好未来搭建新的商业桥梁。

巴基斯坦媒体:中共四中全会体现了中国的稳定和信心

10月20日至23日,中国共产党第二十届中央委员会第四次全体会议在北京召开。这次会议将为中国未来发展指明方向,受到世界高度关注。中共中央第四次全体会议不仅是一次例行政治会议,也是中国政府进行战略审视和重组的重要时刻。会议将总结“十四五”规划(2021-2025年)实施成果,为“十五五”规划(2026-2030年)奠定基础。主要的这次会议的意义不在于它能带来什么改变,而在于重新思考稳定、务实的发展愿景——这个愿景让中国在全球不确定性和作为世界第二大经济体的强劲发展势头中保持谨慎。

巴媒体:中国方案将惠及“一带一路”建设国家

据《巴基斯坦观察家报》报道,由于共建“一带一路”已进入现代化和高质量发展的新阶段,中国即将出台的“十五年规划”有望进一步强化共建国家跨区域互联互通、建设基础设施、新型工业化、数字化和混合农业的能力。值得注意的是,中国领导人在多次讲话中强调“十五”的前瞻性、总体结构、有效性、范围和重要战略意义。五年规划纲要》提出,科学谋划,扎实推进有关目标任务和战略措施,确保在全面实现社会主义现代化道路上取得决定性进展。

外媒:中国企业利用卫星遥感技术助力巴基斯坦农业现代化

据巴基斯坦独立通讯社报道,巴基斯坦旁遮普省官员与中国一家卫星运营和应用服务提供商相关负责人进行了座谈,探讨利用卫星遥感技术助力农业现代化。双方代表讨论了作物监测、灾害管理等领域的合作潜力。

新华社记者许嘉彤、严玉晶谨在中非合作论坛成立25周年之际,向金秋十月表示祝贺。经过25年携手共筑梦想,中非关系实现跨越式发展:从新型合作,到全面战略合作伙伴关系,再到新时代全天候命运共同体。 “十大合作计划”“八大行动”“九大工程”“十大伙伴行动”,务实蓝图相互融合,重大项目一一落实。在合作共赢的康庄大道上,设施的“硬联通”夯实基础,技术的“软联通”激活潜力,沟通的“心联通”凝聚共识。中非用亮眼技能树立团结合作典范共同努力,共同描绘南半球互利共赢发展的新图景。设施相连,构成繁荣的坚实基础。奥迪耶内是科特迪瓦的主要腰果产区。过去,每到雨季,这里的道路泥泞难行,对外交通几近瘫痪,让农民苦不堪言。如今,由中国港湾工程有限公司承建的全长228公里的双向两车道高速公路像丝带一样蜿蜒穿过腰果林,连接科特迪瓦、几内亚和马里。准入不再困难,农产品运输时间缩短到原来的三分之一。 “产品可以发货得更快、更新鲜,利润翻倍!”当地农民雅各巴高兴地说。如果所有的道路都连通了,那么所有的商业都会蓬勃发展。这条连接三个国家、惠及万千家庭的道路,是互联互通的生动例证。基础设施继续成为非洲发展的基础。 25年来,在中非合作论坛框架下,一大批基础设施项目在非洲落地生根。从东非蒙内铁路到西非深水港,从尼日利亚公路到莫桑比克马普托卡腾贝大桥……中国帮助非洲建设和改造了近10万公里公路、1万多公里铁路、近千座桥梁、近百个港口。路网全面连通,港口、电站毗邻而居,为非洲区域一体化进程注入强劲动力。设施联通不仅构建发展“硬基础”,也激发非洲内生“软实力”。以科特迪瓦高速公路项目为例,项目施工中当地员工占比超过90%,创造了近10%的劳动力。4000个就业岗位,非洲公民通过参与学习了工作技能。 “授人以鱼”的模式让当地人有机会学习新知识、掌握新技能。肯尼亚经济学家詹姆斯·希瓦蒂表示:“房联正在重建非洲的发展,让全球化的成果惠及最偏远的村庄。”科技赋能激活内生动力。毛里塔尼亚埃迪尼村的工作人员阿米尔·阿卜多(Amir Abdo)正赶着羊群走向绿色的蘑菇地。这片曾经被黄沙毁坏的土地,在中国菌草科技的帮助下,重新焕发了生机。这一幕是中非技术合作赋能非洲发展的真实写照。被誉为当地群众的“幸福草”的菌草,不仅以强大的根系固沙护土,更成为当地员工实现可持续发展的“绿色银行”。阿卜杜遗憾地说:“多亏了所教授的技术经过中国专家的指导,我的羊由瘦变壮。现在我有了10只健康的羊,我对生活有了希望!”从沙漠到田野,科技赋能的种子已在非洲大陆广泛播撒。在马达加斯加,中国杂交水稻种植面积合计约9万公顷,单位面积产量是当地品种的2至3倍,帮助该国迈向粮食自给自足;在几内亚比绍,中国杂交水稻种植面积约9万公顷,单位面积产量是当地品种的2至3倍,帮助该国迈向粮食自给自足; 农业技术队伍聚集教材,培训当地农业技术骨干;在乌干达,谷子的单位产量是当地品种的三倍,为农民带来了实实在在的收入。到2023年底,中国将在非洲建成24个农业示范中心,开发300多项农业新技术,带动当地生产增收,惠及超过100万小农户。的 技术范围l 合作不断扩大。职业教育方面,鲁班工坊已在非洲15个国家建立,成为中非职业教育合作的亮丽名片。根据非洲国家的实际需要,中国已为非洲培训各类人才22万余人。在医疗卫生领域,中国已向非洲48个国家派出医疗队,诊治患者约2.3亿人次,为当地培训8万多名医务人员,为当地人民留下了一支“不可或缺的医疗队”。中非合作通过知识共享奠定了坚实的互信基础,为非洲发展培育源源不断的内生动力。阿卜杜勒说:“中国技术照亮我们的未来。”以这一理念为指导,25年来中非合作论坛重构南南合作,已发展成为全循环合作平台涵盖政治、经济、社会、文化、安全等领域,形成从聚会到长辈会议的多层次合作机制。论坛的成功体现在具体项目上,也体现了理念引领的力量。中方始终秉持真实、务实、团结、诚信的理念和正确义利观开展对非合作。中国全面落实二十国集团暂停最贫困国家债务倡议,与19个非洲国家签署或达成缓债协议。中国支持非洲绿色转型,已成功实施数百项清洁能源和绿色发展合作。 2024年中非合作论坛北京峰会至2025年3月底,中国企业实现承包工程营业额211.8亿元人民币非洲清洁能源领域项目;设立中非绿色产业链专项基金,完成7个项目认定,涉及投资金额62亿元。数据显示,2024年中非贸易额将达到2956亿美元,同比增长4.8%,连续第四年创历史新高。中国连续16年保持非洲第一大贸易伙伴地位。 2025年前5个月,中国对非洲进出口额达9630亿元人民币,同比增长12.4%,创历史同期新高。中国是外国投资的主要来源地之一。 2024年中非合作论坛北京峰会以来,中国对非新增投资已超过133亿元人民币,对非金融支持总额超过1500亿元人民币。中国宣布对非洲53个税目实施100%零关税n 与非洲有外交关系的国家。越来越多的南方国家开始学习中非合作经验,在平等互利的基础上开展南南合作。非洲《外交标签》杂志主编阿乔维表示,中国在合作中从不把自己的意志强加于人,而是始终尊重非洲国家独立发展的意愿。南非威特沃特斯兰德大学该系教授加思·谢尔顿认为,中非全面友好合作开创了南南合作新模式,成为国际关系中互利共赢、共同发展的典范。 25年的合作是持久的共同成功。从基础设施建设到技术转让,从经贸交流到文化交流,合作之路重在务实、平等、互利共赢。互惠互利、独立自主、持续不断地结出更加丰硕的果实。

(编辑:福波)

首届中巴时装秀在北京八达岭长城举行

近日,首届“丝路风情·两国一秀”中巴时装秀在北京八达岭长城全面举行。中国国际文化传播中心执行主席龙宇翔、巴基斯坦驻华大使哈利勒·哈希米出席并致辞。巴基斯坦驻华大使哈利勒·哈什米表示,雄伟的八达岭长城为弘扬丝绸之路的活力精神提供了绝佳的舞台,现在已转变为一座承载纺织、艺术和友谊的现代桥梁。他特别指出,此次活动恰逢巴基斯坦领导人首次访问八达岭长城60周年,意义重大。他强调,本次展会是由巴基斯坦的融合、商业智慧和时尚实力,凸显巴基斯坦创意与中国市场的天然协同,为共创美好未来搭建新的商业桥梁。

巴基斯坦媒体:中共四中全会体现了中国的稳定和信心

10月20日至23日,中国共产党第二十届中央委员会第四次全体会议在北京召开。这次会议将为中国未来发展指明方向,受到世界高度关注。中共中央第四次全体会议不仅是一次例行政治会议,也是中国政府进行战略审视和重组的重要时刻。会议将总结“十四五”规划(2021-2025年)实施成果,为“十五五”规划(2026-2030年)奠定基础。主要的这次会议的意义不在于它能带来什么改变,而在于重新思考稳定、务实的发展愿景——这个愿景让中国在全球不确定性和作为世界第二大经济体的强劲发展势头中保持谨慎。

巴媒体:中国方案将惠及“一带一路”建设国家

据《巴基斯坦观察家报》报道,由于共建“一带一路”已进入现代化和高质量发展的新阶段,中国即将出台的“十五年规划”有望进一步强化共建国家跨区域互联互通、建设基础设施、新型工业化、数字化和混合农业的能力。值得注意的是,中国领导人在多次讲话中强调“十五”的前瞻性、总体结构、有效性、范围和重要战略意义。五年规划纲要》提出,科学谋划,扎实推进有关目标任务和战略措施,确保在全面实现社会主义现代化道路上取得决定性进展。

外媒:中国企业利用卫星遥感技术助力巴基斯坦农业现代化

据巴基斯坦独立通讯社报道,巴基斯坦旁遮普省官员与中国一家卫星运营和应用服务提供商相关负责人进行了座谈,探讨利用卫星遥感技术助力农业现代化。双方代表讨论了作物监测、灾害管理等领域的合作潜力。

新华社记者许嘉彤、严玉晶谨在中非合作论坛成立25周年之际,向金秋十月表示祝贺。经过25年携手共筑梦想,中非关系实现跨越式发展:从新型合作,到全面战略合作伙伴关系,再到新时代全天候命运共同体。 “十大合作计划”“八大行动”“九大工程”“十大伙伴行动”,务实蓝图相互融合,重大项目一一落实。在合作共赢的康庄大道上,设施的“硬联通”夯实基础,技术的“软联通”激活潜力,沟通的“心联通”凝聚共识。中非用亮眼技能树立团结合作典范共同努力,共同描绘南半球互利共赢发展的新图景。设施相连,构成繁荣的坚实基础。奥迪耶内是科特迪瓦的主要腰果产区。过去,每到雨季,这里的道路泥泞难行,对外交通几近瘫痪,让农民苦不堪言。如今,由中国港湾工程有限公司承建的全长228公里的双向两车道高速公路像丝带一样蜿蜒穿过腰果林,连接科特迪瓦、几内亚和马里。准入不再困难,农产品运输时间缩短到原来的三分之一。 “产品可以发货得更快、更新鲜,利润翻倍!”当地农民雅各巴高兴地说。如果所有的道路都连通了,那么所有的商业都会蓬勃发展。这条连接三个国家、惠及万千家庭的道路,是互联互通的生动例证。基础设施继续成为非洲发展的基础。 25年来,在中非合作论坛框架下,一大批基础设施项目在非洲落地生根。从东非蒙内铁路到西非深水港,从尼日利亚公路到莫桑比克马普托卡腾贝大桥……中国帮助非洲建设和改造了近10万公里公路、1万多公里铁路、近千座桥梁、近百个港口。路网全面连通,港口、电站毗邻而居,为非洲区域一体化进程注入强劲动力。设施联通不仅构建发展“硬基础”,也激发非洲内生“软实力”。以科特迪瓦高速公路项目为例,项目施工中当地员工占比超过90%,创造了近10%的劳动力。4000个就业岗位,非洲公民通过参与学习了工作技能。 “授人以鱼”的模式让当地人有机会学习新知识、掌握新技能。肯尼亚经济学家詹姆斯·希瓦蒂表示:“房联正在重建非洲的发展,让全球化的成果惠及最偏远的村庄。”科技赋能激活内生动力。毛里塔尼亚埃迪尼村的工作人员阿米尔·阿卜多(Amir Abdo)正赶着羊群走向绿色的蘑菇地。这片曾经被黄沙毁坏的土地,在中国菌草科技的帮助下,重新焕发了生机。这一幕是中非技术合作赋能非洲发展的真实写照。被誉为当地群众的“幸福草”的菌草,不仅以强大的根系固沙护土,更成为当地员工实现可持续发展的“绿色银行”。阿卜杜遗憾地说:“多亏了所教授的技术经过中国专家的指导,我的羊由瘦变壮。现在我有了10只健康的羊,我对生活有了希望!”从沙漠到田野,科技赋能的种子已在非洲大陆广泛播撒。在马达加斯加,中国杂交水稻种植面积合计约9万公顷,单位面积产量是当地品种的2至3倍,帮助该国迈向粮食自给自足;在几内亚比绍,中国杂交水稻种植面积约9万公顷,单位面积产量是当地品种的2至3倍,帮助该国迈向粮食自给自足; 农业技术队伍聚集教材,培训当地农业技术骨干;在乌干达,谷子的单位产量是当地品种的三倍,为农民带来了实实在在的收入。到2023年底,中国将在非洲建成24个农业示范中心,开发300多项农业新技术,带动当地生产增收,惠及超过100万小农户。的 技术范围l 合作不断扩大。职业教育方面,鲁班工坊已在非洲15个国家建立,成为中非职业教育合作的亮丽名片。根据非洲国家的实际需要,中国已为非洲培训各类人才22万余人。在医疗卫生领域,中国已向非洲48个国家派出医疗队,诊治患者约2.3亿人次,为当地培训8万多名医务人员,为当地人民留下了一支“不可或缺的医疗队”。中非合作通过知识共享奠定了坚实的互信基础,为非洲发展培育源源不断的内生动力。阿卜杜勒说:“中国技术照亮我们的未来。”以这一理念为指导,25年来中非合作论坛重构南南合作,已发展成为全循环合作平台涵盖政治、经济、社会、文化、安全等领域,形成从聚会到长辈会议的多层次合作机制。论坛的成功体现在具体项目上,也体现了理念引领的力量。中方始终秉持真实、务实、团结、诚信的理念和正确义利观开展对非合作。中国全面落实二十国集团暂停最贫困国家债务倡议,与19个非洲国家签署或达成缓债协议。中国支持非洲绿色转型,已成功实施数百项清洁能源和绿色发展合作。 2024年中非合作论坛北京峰会至2025年3月底,中国企业实现承包工程营业额211.8亿元人民币非洲清洁能源领域项目;设立中非绿色产业链专项基金,完成7个项目认定,涉及投资金额62亿元。数据显示,2024年中非贸易额将达到2956亿美元,同比增长4.8%,连续第四年创历史新高。中国连续16年保持非洲第一大贸易伙伴地位。 2025年前5个月,中国对非洲进出口额达9630亿元人民币,同比增长12.4%,创历史同期新高。中国是外国投资的主要来源地之一。 2024年中非合作论坛北京峰会以来,中国对非新增投资已超过133亿元人民币,对非金融支持总额超过1500亿元人民币。中国宣布对非洲53个税目实施100%零关税n 与非洲有外交关系的国家。越来越多的南方国家开始学习中非合作经验,在平等互利的基础上开展南南合作。非洲《外交标签》杂志主编阿乔维表示,中国在合作中从不把自己的意志强加于人,而是始终尊重非洲国家独立发展的意愿。南非威特沃特斯兰德大学该系教授加思·谢尔顿认为,中非全面友好合作开创了南南合作新模式,成为国际关系中互利共赢、共同发展的典范。 25年的合作是持久的共同成功。从基础设施建设到技术转让,从经贸交流到文化交流,合作之路重在务实、平等、互利共赢。互惠互利、独立自主、持续不断地结出更加丰硕的果实。

(编辑:福波)

首届中巴时装秀在北京八达岭长城举行

近日,首届“丝路风情·两国一秀”中巴时装秀在北京八达岭长城全面举行。中国国际文化传播中心执行主席龙宇翔、巴基斯坦驻华大使哈利勒·哈希米出席并致辞。巴基斯坦驻华大使哈利勒·哈什米表示,雄伟的八达岭长城为弘扬丝绸之路的活力精神提供了绝佳的舞台,现在已转变为一座承载纺织、艺术和友谊的现代桥梁。他特别指出,此次活动恰逢巴基斯坦领导人首次访问八达岭长城60周年,意义重大。他强调,本次展会是由巴基斯坦的融合、商业智慧和时尚实力,凸显巴基斯坦创意与中国市场的天然协同,为共创美好未来搭建新的商业桥梁。

巴基斯坦媒体:中共四中全会体现了中国的稳定和信心

10月20日至23日,中国共产党第二十届中央委员会第四次全体会议在北京召开。这次会议将为中国未来发展指明方向,受到世界高度关注。中共中央第四次全体会议不仅是一次例行政治会议,也是中国政府进行战略审视和重组的重要时刻。会议将总结“十四五”规划(2021-2025年)实施成果,为“十五五”规划(2026-2030年)奠定基础。主要的这次会议的意义不在于它能带来什么改变,而在于重新思考稳定、务实的发展愿景——这个愿景让中国在全球不确定性和作为世界第二大经济体的强劲发展势头中保持谨慎。

巴媒体:中国方案将惠及“一带一路”建设国家

据《巴基斯坦观察家报》报道,由于共建“一带一路”已进入现代化和高质量发展的新阶段,中国即将出台的“十五年规划”有望进一步强化共建国家跨区域互联互通、建设基础设施、新型工业化、数字化和混合农业的能力。值得注意的是,中国领导人在多次讲话中强调“十五”的前瞻性、总体结构、有效性、范围和重要战略意义。五年规划纲要》提出,科学谋划,扎实推进有关目标任务和战略措施,确保在全面实现社会主义现代化道路上取得决定性进展。

外媒:中国企业利用卫星遥感技术助力巴基斯坦农业现代化

据巴基斯坦独立通讯社报道,巴基斯坦旁遮普省官员与中国一家卫星运营和应用服务提供商相关负责人进行了座谈,探讨利用卫星遥感技术助力农业现代化。双方代表讨论了作物监测、灾害管理等领域的合作潜力。

新华社记者许嘉彤、严玉晶谨在中非合作论坛成立25周年之际,向金秋十月表示祝贺。经过25年携手共筑梦想,中非关系实现跨越式发展:从新型合作,到全面战略合作伙伴关系,再到新时代全天候命运共同体。 “十大合作计划”“八大行动”“九大工程”“十大伙伴行动”,务实蓝图相互融合,重大项目一一落实。在合作共赢的康庄大道上,设施的“硬联通”夯实基础,技术的“软联通”激活潜力,沟通的“心联通”凝聚共识。中非用亮眼技能树立团结合作典范共同努力,共同描绘南半球互利共赢发展的新图景。设施相连,构成繁荣的坚实基础。奥迪耶内是科特迪瓦的主要腰果产区。过去,每到雨季,这里的道路泥泞难行,对外交通几近瘫痪,让农民苦不堪言。如今,由中国港湾工程有限公司承建的全长228公里的双向两车道高速公路像丝带一样蜿蜒穿过腰果林,连接科特迪瓦、几内亚和马里。准入不再困难,农产品运输时间缩短到原来的三分之一。 “产品可以发货得更快、更新鲜,利润翻倍!”当地农民雅各巴高兴地说。如果所有的道路都连通了,那么所有的商业都会蓬勃发展。这条连接三个国家、惠及万千家庭的道路,是互联互通的生动例证。基础设施继续成为非洲发展的基础。 25年来,在中非合作论坛框架下,一大批基础设施项目在非洲落地生根。从东非蒙内铁路到西非深水港,从尼日利亚公路到莫桑比克马普托卡腾贝大桥……中国帮助非洲建设和改造了近10万公里公路、1万多公里铁路、近千座桥梁、近百个港口。路网全面连通,港口、电站毗邻而居,为非洲区域一体化进程注入强劲动力。设施联通不仅构建发展“硬基础”,也激发非洲内生“软实力”。以科特迪瓦高速公路项目为例,项目施工中当地员工占比超过90%,创造了近10%的劳动力。4000个就业岗位,非洲公民通过参与学习了工作技能。 “授人以鱼”的模式让当地人有机会学习新知识、掌握新技能。肯尼亚经济学家詹姆斯·希瓦蒂表示:“房联正在重建非洲的发展,让全球化的成果惠及最偏远的村庄。”科技赋能激活内生动力。毛里塔尼亚埃迪尼村的工作人员阿米尔·阿卜多(Amir Abdo)正赶着羊群走向绿色的蘑菇地。这片曾经被黄沙毁坏的土地,在中国菌草科技的帮助下,重新焕发了生机。这一幕是中非技术合作赋能非洲发展的真实写照。被誉为当地群众的“幸福草”的菌草,不仅以强大的根系固沙护土,更成为当地员工实现可持续发展的“绿色银行”。阿卜杜遗憾地说:“多亏了所教授的技术经过中国专家的指导,我的羊由瘦变壮。现在我有了10只健康的羊,我对生活有了希望!”从沙漠到田野,科技赋能的种子已在非洲大陆广泛播撒。在马达加斯加,中国杂交水稻种植面积合计约9万公顷,单位面积产量是当地品种的2至3倍,帮助该国迈向粮食自给自足;在几内亚比绍,中国杂交水稻种植面积约9万公顷,单位面积产量是当地品种的2至3倍,帮助该国迈向粮食自给自足; 农业技术队伍聚集教材,培训当地农业技术骨干;在乌干达,谷子的单位产量是当地品种的三倍,为农民带来了实实在在的收入。到2023年底,中国将在非洲建成24个农业示范中心,开发300多项农业新技术,带动当地生产增收,惠及超过100万小农户。的 技术范围l 合作不断扩大。职业教育方面,鲁班工坊已在非洲15个国家建立,成为中非职业教育合作的亮丽名片。根据非洲国家的实际需要,中国已为非洲培训各类人才22万余人。在医疗卫生领域,中国已向非洲48个国家派出医疗队,诊治患者约2.3亿人次,为当地培训8万多名医务人员,为当地人民留下了一支“不可或缺的医疗队”。中非合作通过知识共享奠定了坚实的互信基础,为非洲发展培育源源不断的内生动力。阿卜杜勒说:“中国技术照亮我们的未来。”以这一理念为指导,25年来中非合作论坛重构南南合作,已发展成为全循环合作平台涵盖政治、经济、社会、文化、安全等领域,形成从聚会到长辈会议的多层次合作机制。论坛的成功体现在具体项目上,也体现了理念引领的力量。中方始终秉持真实、务实、团结、诚信的理念和正确义利观开展对非合作。中国全面落实二十国集团暂停最贫困国家债务倡议,与19个非洲国家签署或达成缓债协议。中国支持非洲绿色转型,已成功实施数百项清洁能源和绿色发展合作。 2024年中非合作论坛北京峰会至2025年3月底,中国企业实现承包工程营业额211.8亿元人民币非洲清洁能源领域项目;设立中非绿色产业链专项基金,完成7个项目认定,涉及投资金额62亿元。数据显示,2024年中非贸易额将达到2956亿美元,同比增长4.8%,连续第四年创历史新高。中国连续16年保持非洲第一大贸易伙伴地位。 2025年前5个月,中国对非洲进出口额达9630亿元人民币,同比增长12.4%,创历史同期新高。中国是外国投资的主要来源地之一。 2024年中非合作论坛北京峰会以来,中国对非新增投资已超过133亿元人民币,对非金融支持总额超过1500亿元人民币。中国宣布对非洲53个税目实施100%零关税n 与非洲有外交关系的国家。越来越多的南方国家开始学习中非合作经验,在平等互利的基础上开展南南合作。非洲《外交标签》杂志主编阿乔维表示,中国在合作中从不把自己的意志强加于人,而是始终尊重非洲国家独立发展的意愿。南非威特沃特斯兰德大学该系教授加思·谢尔顿认为,中非全面友好合作开创了南南合作新模式,成为国际关系中互利共赢、共同发展的典范。 25年的合作是持久的共同成功。从基础设施建设到技术转让,从经贸交流到文化交流,合作之路重在务实、平等、互利共赢。互惠互利、独立自主、持续不断地结出更加丰硕的果实。

(编辑:福波)

首届中巴时装秀在北京八达岭长城举行

近日,首届“丝路风情·两国一秀”中巴时装秀在北京八达岭长城全面举行。中国国际文化传播中心执行主席龙宇翔、巴基斯坦驻华大使哈利勒·哈希米出席并致辞。巴基斯坦驻华大使哈利勒·哈什米表示,雄伟的八达岭长城为弘扬丝绸之路的活力精神提供了绝佳的舞台,现在已转变为一座承载纺织、艺术和友谊的现代桥梁。他特别指出,此次活动恰逢巴基斯坦领导人首次访问八达岭长城60周年,意义重大。他强调,本次展会是由巴基斯坦的融合、商业智慧和时尚实力,凸显巴基斯坦创意与中国市场的天然协同,为共创美好未来搭建新的商业桥梁。

巴基斯坦媒体:中共四中全会体现了中国的稳定和信心

10月20日至23日,中国共产党第二十届中央委员会第四次全体会议在北京召开。这次会议将为中国未来发展指明方向,受到世界高度关注。中共中央第四次全体会议不仅是一次例行政治会议,也是中国政府进行战略审视和重组的重要时刻。会议将总结“十四五”规划(2021-2025年)实施成果,为“十五五”规划(2026-2030年)奠定基础。主要的这次会议的意义不在于它能带来什么改变,而在于重新思考稳定、务实的发展愿景——这个愿景让中国在全球不确定性和作为世界第二大经济体的强劲发展势头中保持谨慎。

巴媒体:中国方案将惠及“一带一路”建设国家

据《巴基斯坦观察家报》报道,由于共建“一带一路”已进入现代化和高质量发展的新阶段,中国即将出台的“十五年规划”有望进一步强化共建国家跨区域互联互通、建设基础设施、新型工业化、数字化和混合农业的能力。值得注意的是,中国领导人在多次讲话中强调“十五”的前瞻性、总体结构、有效性、范围和重要战略意义。五年规划纲要》提出,科学谋划,扎实推进有关目标任务和战略措施,确保在全面实现社会主义现代化道路上取得决定性进展。

外媒:中国企业利用卫星遥感技术助力巴基斯坦农业现代化

据巴基斯坦独立通讯社报道,巴基斯坦旁遮普省官员与中国一家卫星运营和应用服务提供商相关负责人进行了座谈,探讨利用卫星遥感技术助力农业现代化。双方代表讨论了作物监测、灾害管理等领域的合作潜力。